トンボ鉛筆『ピットエアー』は、ビックリするほど軽く引けるテープのり!

仕事や勉強の必需品である「のり」(糊)。封筒の封をする目的をはじめ、なにかと使用頻度が高い文具だろう。そんなのりも進化しており、かつての液体のりからスティックのり、そして近年ではテープのりも主流となってきている。ただテープのりは、テープの引き出しが重かったり、テープがうまくつかなかったりと、使いづらさを感じていた人もいるのでは。トンボ鉛筆から発売されたテープのり『ピットエアー』は、テープを引き出す力を半減させ、さらに接着力を強化したアイテム。同社独自の最先端技術を搭載したテープのりの使い心地を実際に試してみた!

テープのりの弱点を補った「エアータッチシステム」

オフィスや学校、家庭でなにかと使用頻度が高い「のり」だが、どのようなタイプの商品を使っているだろうか。

かつて、のりはチューブに入ったタイプがメインだったが、手が汚れてしまうということで開発されたスティックのりが広く普及した。しかし、スティックのりは接着するのに時間がかかったり、しばらく使わないと乾いてしまうといった欠点があった。

そこで登場したのがテープのり。最大の利点は、乾かす時間を短縮でき、紙がヨレヨレにならずきれいに貼れること。

さらに、必要な場所に必要な分だけ狙い撃ちして、のりを紙に付けることができるメリットも大きい。

ただ、テープのりなどのテープ文具はのりの切れをよくするため、常に供給リール(テープが巻かれている部分)に抵抗をかけていて、特に後半になってくるとテープの引き出しが重く使い心地が悪くなるという欠点があった。

独自のエアータッチシステム採用でテープの引き出しが軽くなったトンボ鉛筆『ピットエアー』

株式会社トンボ鉛筆(東京都北区)のテープのり『ピットエアー』(テープ幅:8.4mm・容量:16m・価格 税抜400円・発売中)は、同社の独自機構「エアータッチシステム」を採用し、従来にない“軽い”引き心地を実現。

さらに新開発「パワーネットテープ」によって、強い粘着力とのり切れの良さを両立した商品だ。

まずはトンボ鉛筆の独自機構「エアータッチシステム」の軽い引き心地をイメージした以下の動画を見ていただきたい。

ちなみに、同社のエアータッチシステムはテープのりだけでなく、修正テープ「モノエアー」にも採用されている。(動画はモノエアーを使用)

本当にそんなに軽くひけるのだろうか?早速実際にテープのり「ピットエアー」の使い心地を試してみよう!

使い心地が良くて強力な接着力でテープのりの信頼度がアップ!

キャップを外すと、すぐに使い始めることができる

「ピットエアー」のテープの幅は8.4mmで、さまざまな場所に適したサイズ感だ。

持つときに人差し指にピタッとフィットして気持ちいい

実際に紙にテープを引き出してみると、本体上部のアールが持つ手の人差し指にフィットして、非常に使い心地がいい。

テープを引き出すのが驚くほど軽い!

この「ピットエアー」は、テープを引き出す力が従来品と比較して、使い始めで60%、使い終わり(残量2m時)でも40%軽くなっているとのこと。

テープを引くとき赤丸部のロックが解除され、テープが引き出せるようになる

これこそ、同社の独自機構「エアータッチシステム」の効果によるもので、本体ヘッドを紙に押し付ける力を利用してテープ走行をコントロールしている。ヘッドを押し付けるとロックが解除されてテープが引ける。そして本体ヘッドが紙から離れるとテープを停止(ロック)させて、のりの切れを良くしているという。

これにより、従来はのり切れをよくするため常に供給リール(テープが巻かれている部分)にかけていた抵抗が不要となり、軽く引けるようになったのだ。

音が気にならない静音設計!

さらに「ピットエアー」は、テープのりを使う時の気になる走行音も低減(従来品の半分の音)されている。これなら静かなオフィスでも、音を気にせずにのり付け作業ができそうだ。

曲面接着力も強力! 網目形状「パワーネットテープ」を採用

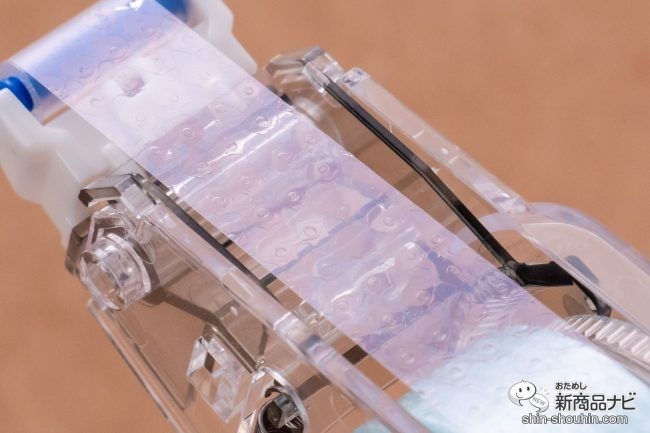

新開発の網目形状「パワーネットテープ」を採用し、のり切れの良さと強い粘着力を両立している

もちろん「ピットエアー」の特徴はテープ引き出しの軽さや静かさだけではない。

網目状になっているのが分かる

テープのりに重要な粘着力も、新たに開発された網目形状の「パワーネットテープ」を採用することで強化され、さらにのり切れの良さも実現している。

がっちり接着された。封筒の封が簡単に剥がれないのは嬉しい

「ピットエアー」に採用されたのは新配合のり。

平面接着力と曲面接着力(分厚い封筒の封かん部など、曲面に貼っても長時間保持する力)の双方に優れており、特に曲面接着力は同社の従来品比で約5倍を実現しているという。テープのりの封緘に対する信頼度がアップしているのだ。

カートリッジ詰め替え式

使い勝手が向上し、粘着力もアップしたテープのり「ピットエアー」。これが使い捨てではもったいないところだが、そのあたりも十分に考えられている。

本体は簡単に詰め替え可能

テープを使い終わった本体は、パカッと開ければカートリッジ(税抜300円)を交換して繰り返し使うことができる。

ステーショナリーアイテムの逸品を選定する「文房具屋さん大賞2020」で、数あるのり商品から「のり賞1位」を受賞したトンボ鉛筆「ピットエアー」。

是非使い心地を試してほしい。

『ピットエアー』は、全国の文房具店・文具コーナーで購入可能。

公式サイトはこちら

photo by 尹 哲郎